Et si vous rencontriez

votre médecin dès aujourd'hui ?

Notre équipe de médecins, chirurgiens et paramédicaux, s’occupe de votre santé à tous les âges de la vie.

• Grâce à une médecine moderne et préventive, qui ne traite pas seulement les maladies, nous vous aidons également à préserver votre capital santé.

• Nous vous recevons dans des lieux où vous vous sentez comme chez vous.

• En consultation, nous prenons le temps de vous écouter et de vous comprendre.

Le réseau One Clinic vous propose...

Le réseau One Clinic propose une médecine humaine et préventive… en vous accordant du temps, de l’attention et l’engagement d’une équipe innovante pour une offre de soins globale.

Une médecine préventive

Un temps d’écoute

personnalisé

Un accompagnement sur le long terme

7jours/7 une equipe disponible

Des professionnels de santé reconnus dans leur spécialité

Aujourd'hui prenons soin de votre ...

Santé mentale Nutrition Santé sexuelle Vaccination Tension artérielle Santé cardiaque Dépistage de cancer Articulation Dépistage Fatigue Anxiété Stress chronique Dépression Burn out Migraine Sommeil Mémoire Rhume Grippe Sinusite Poids Diabète Hypertension

Une offre de soins personnalisée

- Nous vous considérons dans votre globalité en tant qu’individu, et non comme différentes parties de corps à traiter. Au sein du réseau One Clinic, nous traitons des personnes, pas simplement des patients.

- Nous proposons une offre de soins variée sur chacun de nos établissements du réseau One Clinic. Fini les rendez-vous à différents endroits, nous répondons à vos besoins de santé de manière centralisée.

- Votre dossier médical est unifié. Grâce à notre réseau de praticiens / nos professionnels de santé, votre suivi médical est coordonné .

- Notre équipe est disponible 7 jours / 7 dans l’un de nos établissements ou en téléconsultation.

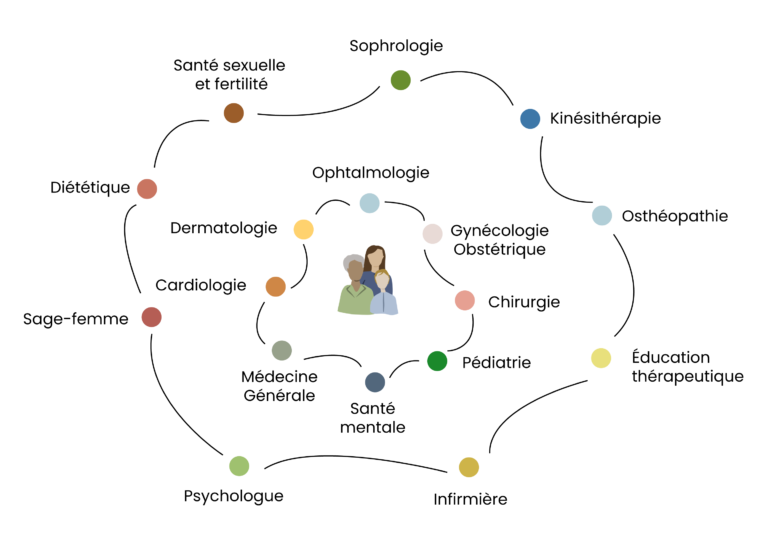

Nos spécialités

Être en bonne santé, c’est (aussi) être suivi régulièrement : médecin traitant, ophtalmologue, gynécologue, etc…

Médecine générale

Ophtalmologie

Gynécologie obstétrique

Fertilité – Aide médicale à la procréation

Cardio-vasculaire

Chirurgie

Équipe paramédicale

Dermatologie

Pédiatrie

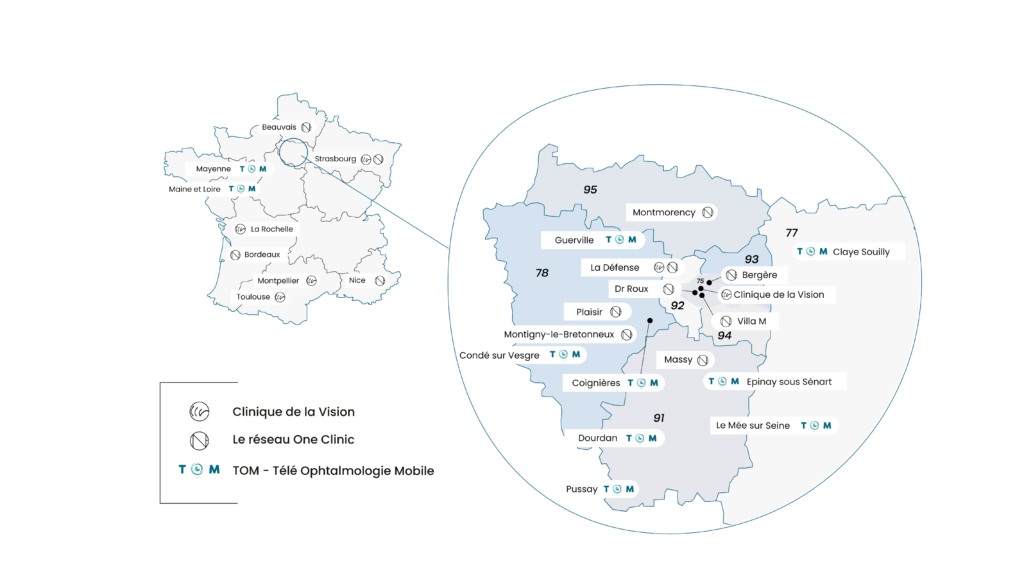

Nos établissements

Du réseau One Clinic